康河上的嘆息橋

康河上的嘆息橋

那河畔的金柳 是夕陽中的新娘

波光裡的豔影 在我心頭蕩漾

軟泥上的青筕 油油在水裡招搖

在康河的柔波裡 我甘心做一條水草 (文出自徐志摩的再別康橋)

記得初踏上夢土歐洲, 就是在這裡 ~ 劍橋!

不知曾多少回著迷於徐志摩再別康橋浪漫天真的純美精神,

而當我真的置身這座似乎連空氣都充滿文學味的大學城裡(雖然劍橋是以理工科出名),

我便完全體會何以徐志摩說’我的眼是劍橋叫我睜的’!

在這條靈思泉湧的河裡撐一支長篙, 不間斷的穿流在美的靈感之中,

身旁緩緩移動的是無法言喻的天上人間,

而心中應和著的是春天圖像的蕭邦夜曲降D大調,

清澈的波瀾悄悄掠過心間…

於是, 英國、音樂, 成了我內心無法分割的夢~

領略過這條充滿靈動的河水, 徐志摩的詩心盎然

從劍橋開始了他短短十年卻豐沛不朽的詩人生涯!

他為了追隨英國哲學家羅素, 在1920年以特別生身分旁聽於國王學院,

穿梭於楡蔭, 垂柳, 精緻老橋與古意建築的景緻裡,

這天然圖畫, 撥動了他滿滿才情, 也許是最美麗的意外!

徐志摩的詩風, 滿受英國十八世紀末葉浪漫派的真性情及維多利亞時期的高尚風度啟笛,

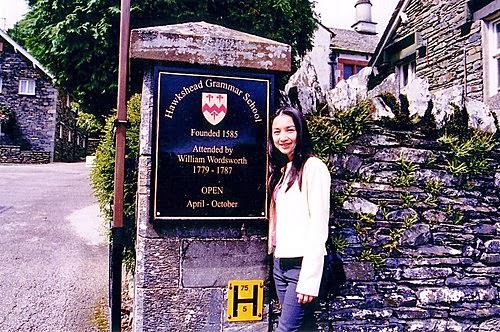

尤其受浪漫派先驅William Wordworth(渥茲華斯)的影響最大。

渥茲華斯的歌謠體(Ballade) 近乎即興的自白, 並不受限於外設長度與傳統押韻, 此風格呈現在傾心於西方自由美的志摩的詩藝裡, 使他成了中國新詩的拓荒者。

(The poets, who on earth have made us heirs

Or truth and pure delight by heavenly lays!

Oh! Might my name be numbered among theirs,

Then gladly would I end my mortal days. ~ William Wordsworth

詩人解釋大自然精神,

美妙與詩歌的歡樂, 蘇解人間愛困!

無羨富貴, 但求為此高上的詩歌者之一人,

便撒手長瞑, 我已不負吾生!

我便無憾的辭塵埃, 反歸無垠. ~ 渥茲華斯, 徐志摩譯)

然而志摩的詩最迷人之處並非是形式上的創新,

而是詩裡不時呈現, 他以生命真摯的活出的單純信仰: 愛、美、與自由, 這也是英國浪漫詩潮, 拜倫、雪萊、濟慈, 澎湃的為他點燃的無窮盡的靈感。

康河是他的單純信仰在大自然中的最高見證 !

然除了自然界的靈感, 世間任何能牽動人文關懷與內在情感的, 都是詩人的題材,

其中, 當然以愛情為最劇烈的靈感謬思:

二十四歲的徐志摩在劍橋邂遘了小他八歲的林徽音,

點燃了彼此心中無法言喻的靈魂悸動…

他時常稍信給林徽音, 其中一封這麼寫著:

‘也許, 從現在起, 愛、自由、美將會成為我終其一生的追求, 但我以為, 愛還是人間第一件偉大的事業! 生命中沒有愛的自由, 也就不會有其他的自由!’

他們在這寧靜又高貴的劍橋景緻裡散步, 一同感受美的顫慄, 享受生命靈感的交換,

於是志摩說: ‘我想, 以後要做個詩人。我父親送我出國留學, 是要我將來進入金融界的, 但我和妳在一起的時候, 總是想寫詩!’

徽音應答說: ‘詩人喲, 可不是春在人間! 還不開放你, 創作的噴泉!’

而他回: ‘妳是高高在上的雲雀天鷚, 縱橫四海不分今古千秋, 散步著稀世的音樂錦繡!’

多年後, 徽音寫了’那一晚’, 似乎追憶著當年他們在這條河畔所編織的浪漫過往:

‘那一晚我的船推出了河心, 澄藍的天上托著密密的星

那一晚你的手牽著我的手, 迷惘的星夜封鎖起重愁

那一晚你和我分定了方向, 兩人各認取個生活的模樣

那一天你要聽到鳥般的歌唱, 那便是我靜候著你的贊賞

那一天你要看到零亂的花影, 那便是我私闖入當年的邊境’

康河與愛情… 我想, 儘管是平庸之輩身處此境地,

也會不由自主的想為其寫上幾句!

劍橋聖約翰學院 如同'結婚蛋糕'!? St. John's College, Cambridge

渥茲華斯在湖區的白色小宅Dove Cottage 渥茲華斯的國小, 湖區的建築多以當地建材: 石板, 所砌成

渥茲華斯在湖區的白色小宅Dove Cottage 渥茲華斯的國小, 湖區的建築多以當地建材: 石板, 所砌成

劍橋大學, 其實也是詩人渥茲華斯(1770-1850)的母校,

他的聖約翰學院就在國王學院旁, 徐志摩曾在散文中形容聖約翰學院如同一個’結婚蛋糕’!

不知多少回, 我偷闖學院, 想一窺大學生的生活形貌。

每回走入聖約翰, 真覺得將自己框入了畫中, 外加上一座精緻的哥德式歎息橋,

真不知是康河襯學院或學院襯康河,

也不知他們五個世紀以來曾一起製造過多少令人心動的故事與畫面!

然而, 置身於此地的渥茲華斯, 是否如同徐志摩一般的顫慄?

事實上, 從小生長在英格蘭北部的湖區, 渥茲華斯的眼早教湖區最天然的山水所開了!

那是一片淳樸, 不沾有任何俗氣的乾淨地域。

我來到他的小城Grasmere, 探訪他的靈感發跡,

細細環視他那簡單又有些兒刻苦的白色故居Dove Cottage,

於是我明白了詩人從小所擁有的一切, 是那無人可給予也無人可掠奪的大自然!

而在大自然裡, 他找到了創作的一切動力,

長年身處於清幽明淨的湖區山水, 這位被後人喻為’田園詩人’的浪漫派詩人,

早已享受了那最高貴的心靈感動: 人與自然的合而為一!

他的作品: 我曾如一朵雲獨自漫游 (I Wandered Lonely as a Cloud)

表達了大自然給予人的這份真摯的慰藉, 讓人重拾生命的希望與熱情:

湖區的水邊 山林與湖濱

我曾如一朵雲獨自漫遊

I wandered lonely as a cloud

高高地飄過那山間與溪谷

That floats on high o'er vales and hills,

忽然間我看見一大片

When all at once I saw a crowd,

一大片的金色水仙

A host, of golden daffodils;

在湖畔,在樹蔭

Besides the lake,

beneath the trees,

在微風中搖曳起舞

Fluttering and dancing in the breeze.

儘管孤寂的靈魂經歷了一段漫長之旅, 終在湖畔、樹叢間,

驚喜地發現一叢叢隨風搖曳的金色水仙, 其盎然的生機,

連接了天與水 ,更進入了他的心靈, 串聯為一股生命歡愉的動力。

我爬上山巔, 靜靜的呼吸著澄澈的大地恩賜,

時而坐在湖畔旁的石頭上, 望著遠方羊兒們悠閒的在美景間度日,

而我不也是正在這美景中, 享受著生命難得的乾淨時光…?

位於Hampstead Heath濟慈的家

渥茲華斯的自由詩體與歌誦心靈直覺的藝術內涵,

開啟了英國浪漫派的文學風潮。

此風潮的頂峰, 詩人濟慈(John Keats:1795-1821),

其實就住在離我家不遠的Hampstead Heath!

昨天, 一個晴朗的春天午後, 我又獨自來到詩人的故鄉,

雖然濟慈只在這裡住了三年(1818-1820),

但對一個享年只有二十五歲的澎湃生命而言,

從他十八歲寫下第一首詩到停筆不過五年多的光陰,

這三年是他創作最豐沛的生命高峰期, 留下了他短暫卻絕頂天才的詩藝!

在這幢雅致屋子的歲月裡, 他與鄰居Fanny Brown熱烈相戀,

然而洶湧才情卻敵不過虛弱身體的折磨, 十八歲即瘓肺結核的濟慈, 詩中不實流露出一種思維:

認為世間充滿苦痛、變動和不確定性, 如同一個「靈魂創造的溪谷」, 但這些痛苦的經歷卻又成為人們淨化自我靈魂的力量。

濟慈在這家中撰寫了夜鶯頌 (1819),

那隻吟唱的夜鶯象徵永恆, 希望能寄予這隻不朽的婉唱之音,

以超脫真實生活中的病痛與死亡。

‘Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades

Past the near meadows, over the still stream,

Up the hill-side; and now 'tis buried deep

In the next valley-glades:

Was it a vision, or a waking dream?

Fled is that music:–Do I wake or sleep?

(別了!別了!你哀傷的聖歌

退入了後面的草地,流過溪水,

涌上山坡;而此時,它正深深

埋在下一個山谷的陰影中:

是幻覺,還是夢寐?

那歌聲去了:我醒了?我睡著?’(選自夜鷹頌)

思緒遊走在真實與夢境之間,

因為他身帶惡疾, 又全意追求真、美、永恆的生命主題,

在他的希臘古甕頌 (1819)中, 他將真誠的理想化為如此詩句:

“Beauty is truth, truth beauty,” – that is all

Ye know on earth, and all ye need to know.

(美即是真, 真即是美,

那是世間你所知道的一切, 也是所有你需要知道的。)

對濟慈而言, 他在古甕上看到的圖畫是一種理想的生命境界,

不受到死亡威脅年輕男女永遠沈浸在愛河中, 似乎是濟慈終生追求不到的目標, 也是他心目中的真理與永恆。

這股對永恆的追求信念, 在他的詩作 'A Thing of Beauty'中發揮淋漓,

僅管身患當時無藥可救的肺結核, 濟慈還是以詩篇頌讚生命的美好…

許久以來, 這似乎是我最喜歡的詩句:

美的事物是永恆的喜悅:

A thing of beauty is a joy forever:

它將越來越令人喜愛; 它將永不

Its loveliness increases; it will never

落入虛無; 且仍將為我們提供

Pass into nothingness; but still will keep

一個祥和的庇所, 和一場安眠

A bower quiet for us, and a sleep

充滿了甜美的夢, 健康與平靜的呼吸

Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.

離開濟慈的家時, 陽光在我身上灑著和煦的的生命希望,

我漫步走上不遠的小丘Hampstead Heath,

穿越在林間, 小徑, 湖泊, 及身旁歡喜嘻笑的人們中,

我相信濟慈一定也曾在這丘上感染到無窮的甜美人間。

享受著閒適午後的春天恩賜, 此時, 又如同置身於康河的我,

心中再度清唱起充滿春天溫柔圖像的蕭邦夜曲降D大調:

鋼琴詩人的詩意美與大自然的無限生命力, 和著我的腳步,

在這個人間的四月天裡, 又化為心頭永恆的喜悅~

Hampstead Heath, London

後記: 雖然留學於愛丁堡與倫敦, 但我常稱自己遊學於劍橋!

第一回在此學習語言, 而第二回則參加了劍橋大學暑期藝術史課程, 嘗試了嚴謹又自由的學院生活, 並有幸深入探索詩人的故鄉, 領略劍橋的純美…

蕭邦的夜曲降D大調, 後來成了我時常演出的曲目。

我深深喜愛著曲中的溫柔, 純粹春天的情境!

在去年, 將它改編為鋼琴三重奏, 在台北錄了音,

慈瑩很希望未來能在台灣為親愛的朋友們演出此曲,

期待將我多年來領受到的詩意美, 也能化為您心中永恆的喜悅~

(請連結至此欣賞此曲: 蕭邦夜曲降D大調鋼琴三重奏版)

Veronica 於倫敦 4月15日2006 寫於一個人間的四月天