紫色的音詩

訪創意鋼琴家 – 顏慈瑩 Veronica Yen

顏慈瑩以獨奏特優的成績畢業於倫敦皇家音樂院, 被評論界譽為最具有創造性的新一代鋼琴家, 她的演奏'富于詩意並充滿感情' (Poetic and sensitive), 作為一個投入而自信的演出者, 顏慈瑩將她對音樂的領悟力自然的傳答給每一位聽眾。

英國詩人濟慈( John Ke

ats)有一首廣為流傳的詩:“美的事物是一種永恒的愉悅, 它的美俱增,為了我們。採訪與編輯:戴莉(著一處幽靜,讓我們安眠。

ats)有一首廣為流傳的詩:“美的事物是一種永恒的愉悅, 它的美俱增,為了我們。採訪與編輯:戴莉(著一處幽靜,讓我們安眠。英國詩人濟慈( John Keats)有一首廣為流傳的詩:“美的事物是一種永恒的愉悅, 它的美与日俱增,為了我們。它永遠保留著一處幽靜,讓我們安眠。充滿了美夢,健康,寧靜的呼吸。”(摘自屠岸譯作)

形象和風格

戴莉(以下簡稱‘戴’): 我看了你的Website,大量的相片,文字,感想,花了我不少的時間,真想不到,這竟是一個年輕女孩的經歷。還好,它們很美,很有趣,很令人增廣見聞。這一切給我的感覺是詩意地,感性地,唯美地,這些都是因文化,內涵而自然流露的。是否會一直保持這樣的風格和形象,以後會改變嗎?

顏慈瑩(以下簡稱‘顏’):我從來没有特别计划,為自己設計一個風格,一切都順其自然,呈現最真實的自己。至于將來,也是順其自然吧。

戴:做為演藝工作者,你認為形象和風格是否是很重要的?

顏:這是兩種東西,形象是外在的,而風格是由內向外的表達,是别人帮你加上的評論。

美學的心得

戴:你是一個多才多藝的藝術家,除了鋼琴,你還吹長笛,作曲,你還在愛丁堡大學主修藝術史和建筑史。藝術是相通的,這些會怎樣的互相產生影響,異曲同工的,令你成為充滿藝術巧思與豐富才情的創作型音樂家。

顏:各種藝術雖然以不同的方式展示,呈現,但感受,經驗是一樣的,它們更加幫助了我的想象力。

戴: 詩,樂與旅行是你人生的重要部分,那段日子,你每天都和美不勝收地風景,動人心弦地音樂,閑云野鶴式地的詩人,藝術家們一起,和美交融在一起,讓心靈迷醉,凈化。可否请你談談一些美學的心得。

顏:其實美是很主觀的,但我認為藝術最終所追求的並不是完美,而是真誠。只有真正追求真誠的藝術才會永恆。藝術家追求完美境界時要忠於自己,真誠自然,他的創作或演出才會雋詠,越陳越香醇!

戴:音樂中有諧和的,也有不諧和的和弦,它們一起卻構成了最和諧的和弦。完美的,規則的,和自然的,不刻意的,甚至有缺陷的,有遺憾的,才能構成完整和完全。在你,有哪些是不諧和的呢?

顏:我是天平座,平衡是我的另一個天分,我會把一切都平衡。我身上既有西方的,會盡一切力量拼到底的精神,但也會在盡力之後,東方式的順其自然,無論結果是怎樣,我會把它變成美感的,接受它,承認它,正像蕭邦的音樂。另一個內在衝突是,在台灣的時候一直是那種很乖的孩子,甚至有很長一段時間我的小名就是小乖,但其實我的內在十分自由,且有股非常瘋狂的熱情。到了歐洲後吸收自由開放的思想與心智,而我擁抱了藝術並在其中完全釋放這股熱力。音樂就是我的語言,我將自由與熱情展現在此,但還是一種美美的方式,這就是我不和諧中的和諧。

具爭議的話題

戴: 你是甚麼時候開始學鋼琴的,是父母的選擇,還是你自己的選擇?你和妹妹,都是藝術家,這跟你的家庭氛圍有關系嗎?

顏:在臺灣,幾乎每個小孩都學鋼琴,我和妹妹也就自然的學鋼琴了。我的父母注重愛的教育,給我們最好的,讓我們自己選擇一切,他們給我們意見,但最終要我們自己做決定。

戴:現代兒童教育要讓孩子做自己喜歡的事,不能逼迫他們去做他們不喜歡的事。但兒童在初學樂器時,由于還沒有掌握技能,練習也非常枯燥,又不能像普通小朋友一樣去玩,多數小朋友都不會自覺的練琴,要靠父母督促,甚至逼迫,你怎樣看待?

顏:我相信愛的教育,小孩子學琴,父母應該督促,幫助,而逼迫不是一個好的方法。孩子擦著眼淚,他的眼淚或氣憤也會練入他的音樂里,其實若要讓音樂長久,除了天份與無止盡的練習之外,還一定要有愛音樂,為音樂奉獻的心,這不算天分,這是練不出來的,而是真心的喜歡。逼迫會讓音樂變成他討厭的東西,變成和父母的隔閡。

戴:但我小時學琴時常被老師罵,被父母打。我想有很大一部分音樂家也是在這種環境下成長,磨練成的。當到了他們真正發現音樂之美時,一切為音樂所受的痛苦都是值得的,他們感恩和慶幸,帶領他們認識,進入和擁有音樂的所有因素。這是一個具爭議的話題。

神的選擇

顏:我想天分真的是天生的,雖然後天可以培養到一定的程度,特別是如果有名師指導,但真的是天生的,我相信神已選擇了一些人去做一些事。

在英國的留學生活

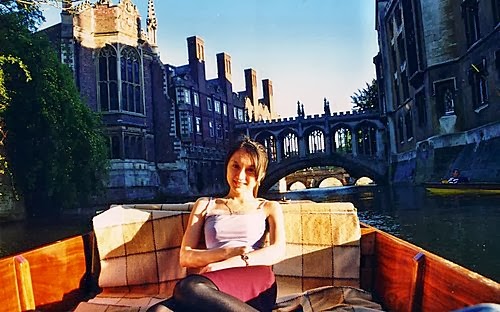

於劍橋

於劍橋戴: 談談你在英國的留學生活,發生過哪些趣事嗎?聽說你彈斷了名貴鋼琴的琴弦,是怎樣一回事?

顏: 當我決定要好好的學琴,我遇到好多的貴人。記得有一回,為準備一場大型的獨奏會,我每天都跑Reid Hall好幾趟,一坐下來,就是練著技巧與音樂性都極深的舒伯特的流浪者幻想曲,彈到第四樂章,極為有力的快速和絃,突然,‘啪拉’一聲,我莫名的停下來,眼見的是高音部的一跟弦橫在空中:‘天啊,我把琴弦彈斷啦...’愣了好一會兒,一直盤算著該如何是好...?最後還是乖乖的走向看管音樂廳的Philip,一五一實的告訴他我所闖的禍,只希望這昂貴琴中的弦是我賠得起的...Philip見我面色凝重,在我解釋完後他竟說:‘Veronica, 別擔心啊,只是一根弦,明天調音師來時我請他換就是了...’之後,又笑咪咪的補上一句:‘對了,我不會告訴音樂系的!’

戴: 還有那後園的裝置藝術。

顏: 在倫敦,我的新室友們都是音樂家, 都是瘋狂又充滿創意的, 跟他們一同生活總覺得生命的每一天如同探險一般: 精采, 驚嚇,也有趣。 從臺灣回到倫敦,一進家門竟發現傢俱都不見了…!!!??? 打開窗簾, 天啊!!!!原來我的室友把家後院當成泰德摩登畫廊,竟讓傢俱們到後院去當裝置藝術啦!!!早餐桌,電視,書櫃,鏡子,椅子, 事務夾… 甚至連我的舊外套, 帽子,也掛在樹上展覽啦!!! 連客廳的舊電話也掛在牆上, 變成另一種當代裝置藝術,啼笑皆非的同時, 看著室友非常得意的向我炫燿,客廳落地窗前的視野的新貢獻…我們的午餐在充滿現代藝術氣氛中。

戴:很有趣,連我也感受到當代藝術的氣氛了。那溫莎堡鐘樓的琴房里又發生了甚麼事?

顏:古堡,因為悠久的歷史,總藏著許多的秘密與故事。而我也有我的古堡故事:記得那是剛到英國的暑假,在溫莎堡附近的一座維多利亞時期的學院學習,一座鐘樓裡藏著不少琴房,夜裡,陰濕的琴房通常將我的雙手凍到有些兒僵硬,一天,不知為何,耳邊的練琴聲越來越少!漸漸的只能聽見我手中的布拉姆斯狂想曲與空洞的樓交響成一場巨大的轟嚨聲… 頓時,感到這裡似乎少了點人氣…!﹖儘管手在琴鍵上滑著,心理惦著幾天前自朋友得來的警訊:‘要在英國修大學部的人文科可不容易,曾有學生因課業壓力,從這鐘樓跳下自盡!更何況妳的母語並非英語…’我打了個寒顫,一股寒意涼到心底, 擔心是否有股怨氣還留在這空蕩蕩的鐘樓裡?這想法在我腦子轉來轉去直叫我心發毛!突然迅速的收拾琴譜,奪門而出,隨著鐘樓的旋轉階梯下行…

我快速又沉重的步伐一聲聲打在古老的石階上,腳步聲隨鐘樓環繞,似乎了收集悠遠的歷史,再不斷的敲擊回我的耳朵,此刻,

樓梯漫長地如同看不見底的古井,我只能奮力的跑著,期待破門而出所見到的第一個人影… 當我終於衝出鐘樓,頓時,耳邊一片寂靜,夜裡,三兩學生漫步校園,只是自己嚇自己。

戴:那你還會上去練琴嗎?

顏: 還去。

兩個難忘的舞臺

於蕭邦故居演出

於蕭邦故居演出戴: 你的第一場獨奏會,竟是在蕭邦的故居!? 彈他的琴演奏他的音樂?

顏:那是我在英國的第一場獨奏會,這場音樂會的獨特絕非只因為是第一次!它在我內心倨有最無法取代的位置…大一時, 那時我唸的是藝術史,參加貝多芬奏鳴曲比賽獲獎 ,兩週後我接到一通電話: (我是愛丁堡蕭邦協會的主席Colin Kinsley, 我聽了妳的貝多芬演出, 想邀請妳在蕭邦的逝世紀念日到他的愛丁堡故居獨奏…)在電話的這頭, 我無法形容那近乎凝結的幾分鐘…!

不知道這是神如何巧妙的安排, 我簡直不敢相信,在英國的第一場獨奏會,竟是在蕭邦的故居!? 我當然在電話中向Mr. Kinsley要了住址: Warrison Crescent no.11在音樂會前,已前往多回在外觀看: 這是一棟典型的愛丁堡灰色建築 ,由大石頭砌成, 外型簡單, 只有幾個長型窗, 並沒有任何雕飾.我一直在心中揣想內部到底為何模樣?直到十一月十七日蕭邦逝世紀念日, 我終於能進到這屋裡,提早幾個鐘頭到達, 除為了試琴外, 想好好感受這屋子的氣氛!我緊張又興奮的按了門鈴, 仍不敢相信自己有此殊榮,

這是一間還活在十九世紀的歐洲客廳, 火爐燃著暖暖的溫度,維多利亞式的椅子, 壁燈, 長窗簾, 及波斯地毯, 並非十分貴族式的華麗, 但是舒適又有氣質!我沒先忙著試琴, 我看著牆上的蕭邦肖像, 凝視他的左手雕像,也摸摸他的手稿… 在這樣的氛圍裡, 似乎就活在浪漫時期! 環視並感受這場景, 然後, 我走到琴前, 興奮的打開琴蓋 ~ Bluthner (德國的琴),一排較現代鋼琴略扁的泛黃琴鍵呈現在我面前,我先彈了蕭邦的最後一首C小調練習曲, 有如洶湧的海浪,再試了具戲劇性的第一號敘事曲,這時期的琴(fortepiano), 沒有亮麗的音響及大小聲的多樣性, 但較現代鋼琴更香醇且純粹, 音質本身有種溫暖的魔力,其實十分適合彈巴哈與莫札特! 而蕭邦的音樂原本就承襲於巴哈與莫札特, 但他在精神性與細緻中多了浪漫的情緒.於是我試了Mozart Sonata in K 282彈著彈著, 我突然明白為何莫札特的音樂沒有太為誇張的強弱變化,因為這樣的琴, 音質本身的美已足夠表達他不斷流動的細緻.我想著一百五十多年前蕭邦曾住在這屋子, 他的手指也在這琴鍵上游走; 我想著他曾在這裡彈過什麼曲子? 肯定有Three Eccossai (三個蘇格蘭人)!

觀眾紛紛進場了, 全是蕭邦協會的會員,小小的客廳排滿椅子,大約也只能容下二十人.大家圍著琴坐, 專注聆聽, 這場景猶如十九世紀的沙龍音樂會!我以莫札特開場, 下半場就全是蕭邦 !……這第一次獨奏會經驗給了我非常美好的鼓勵,之後大家紛紛到餐廳用茶點,而我繼續留在這房裡, 端詳著這琴, 想著自己的音樂路。

戴:和各國大使們交換音樂心得?

顏:另一個在我心中有十分特別的地位的回憶,我大三那年, 在愛丁堡成立了長駐蘇格蘭的台北辦事處,熱心的處長希望與駐蘇格蘭的其他歐洲使節們交流,於是邀請我, 舉辦音樂餐會,這地點是在愛丁堡的一個高級高爾夫球俱樂部(Bruntsfield Golfing Club)在這典雅舒適的宴客廳中, 正式的餐會之後,我面對著坐滿兩排長桌的各國大使與市長演奏,會後, 又是茶點, 看著各國大使熱烈的交流著,再看著這台小琴, 我感到這舞台, 似乎化為文化交流的伸展台… 而令我驚訝的是, 許多大使前來與我討論音樂的內涵,也紛紛告訴我他們小時後學習音樂的故事,藉由音樂會, 讓其他各國知道台灣在蘇格蘭的駐足,沒想到這高爾夫球俱樂部製造了如此有意義的舞台!

海的旋律,節奏,和聲

郵輪上, 在波羅的海看見紫色海洋

郵輪上, 在波羅的海看見紫色海洋 戴:談談巡回演出的趣事,先讓我們聽聽最難忘的吧。

顏:我最難忘在郵輪上演出的海上音樂會。音樂就像是水,柔軟的,永遠流動的,把鋼琴搬到水上,讓琴生與海的波浪一同律動一直是我的愿望。幾次的郵輪巡演海上音樂會,實現了我這個愿望。我跟琴一起周游,和水一起共鳴。旅行中,在彈完各地不同情調的音樂,再下船去接觸,融合。真是很美妙的經歷。

戴: 人,琴,水合一。

心靈與心靈之交合

顏: 我很能感受到蕭邦要說的,和李清照的才下眉頭,卻上心頭很像,那種閑愁,放不掉,他就用美感來接受它,說不出的傷和美。不像貝多芬去和命運對抗。

戴:聽說傅聰每天都從蕭邦練習曲開始練習嗎?(Veronica是傅聰太太的學生)

顏: 是的。

戴: 李斯特是另一類型,他是一名花花公子,看重名利,他的作品有很多炫耀技巧的東西。演奏不同作曲家的作品,是否要先揣摩作曲家的意圖,在加上自己的領會呢?還是不必刻意的,率性的,自然流露。

顏: 兩種都有,嚴謹中的自由,叛逆中的順從。要先了解作品的中心思想,扎實的理解,才能有真正的自由。

戴: 你演奏過的曲子,哪一首是最難的,最需要技巧的?

顏:技巧其實不是指手指上的運動,所有的技巧都為呈現音樂而存在。所以我覺得真正難的曲子是那種精神性很高的樂曲。像是蕭邦的第四號敘事曲,我花了好多時間學習,但每次練習也總是還發現新的東西。

綜合藝術

Veronica的鋼琴劇場演出

Veronica的鋼琴劇場演出

戴: 我看到你還做了很多新的嘗試,你和吉它手的合作,六重奏,和手風琴手的合作,還有你和鋼琴家Neil Georgeson,繪本藝術家Yvonne Yen,無垢舞蹈團的首席舞者陳啟順與詹雅涵,共同創作,改編的表演。談談這些好嗎?

顏:其實很多創作都是我們在日常生活中玩出來的,因為我們住在一起,時常我彈琴時,雅涵在就跳起舞來了,而我妹妹的畫也給我創作的靈感。我相信各種型態的藝術都有它們的共通性,這種劇場型態的鋼琴音樂會給我很大的創作空間。

戴: 交響音詩,李斯特所創,他認為:“標題能夠賦予樂器以各種各樣性格上的細微色彩,這種種色彩幾乎就和各種不同的詩歌形式所表現的一樣。” 還有交響音畫,西貝流士和德布西,還有一些音樂家都有此類作品,但那是用純音樂來表現的。你們的創作卻干脆讓舞蹈員在琴上跳舞,還有銀幕上的畫面,在加鋼琴琴弦的效果,直接把音樂 – 舞蹈 – 視覺藝術,帶給觀眾,即是從耳朵 – 肢體 – 眼睛,直接感官的刺激,不留想象的余地。好像聖桑的水族館,魚不會叫,是沒有聲音的,但聖桑讓人人都聽得出來那是魚,你們又在銀幕上打上了水和游魚,不會過于直白了嗎?

顏:那是一個嶄新的東西,不同音畫和音詩。華格納強調綜合藝術,音樂加戲劇不是1+1=2. 而是1+1=完全新型態的演出。的卻,我們在創作這條路上,還有很長的路要走,一定要小心,不能破壞原本的,尤其對音樂作品要更深的理解,因為我不是要做噱頭,我希望音樂有嶄新的展演呈現,並能延續音樂的生命或加深觀眾的體驗。

戴:我感覺還是很好的,很有趣,可以幫助觀眾理解,只要觀眾喜歡,接受,就是好的作品。

心靈的真誠感動

Veronica2007年由金革唱片發行的專輯裡收入七首自己的作品

Veronica2007年由金革唱片發行的專輯裡收入七首自己的作品

顏: 我沒學過作曲,我也從來沒有為作一首曲子而寫曲,我也不以一個作曲家自居,音樂來找我,我就把它記錄下來,所以我說作曲是我生命中最美麗的意外! 當然,這些都是曾經深深感動我的東西。

戴:那就是說,那些是即興的,不是用嚴謹的對位法來作曲的。

顏:不,當我有靈感要寫曲時,也是用和聲,對位來作的。

戴:我有一個感覺,你不是一個在臺上,高高在上的,向觀眾炫耀技巧的演奏者,而是以真誠的心和觀眾交流。你被你的觀眾感動嗎?

顏:音樂就是語言,是一種最美的溝通。我演出中最大的鼓勵就是當我的聽眾含著淚真誠的來謝謝我的音樂。因為此時音樂去碰觸了令一個靈魂。我覺得自己很幸運能感受到音樂裡這麼多的美感,我很希望把這種感動,和更多人分享。

戴: 東方和西方觀眾在接受的曲目和欣賞口味有不同嗎?

顏: 東方的觀眾喜歡標題音樂,重視穿著和舞臺華麗的效果。西方觀眾則喜歡純音樂,看你的底子和深度。

戴: 流行音樂中有很多自由的,不規律的,不合乎對位法的,新的元素,這出現在你的作品中嗎?

顏: 我不會為自己定位,隨著靈感,順其自然。

多蓋一座音樂廳,美術館,就會少蓋一座監獄

戴: 藝術家怎樣衡量自己成功與否?

戴: 今後有甚麼重要的計劃,新的構思?演奏和作曲,那樣比較偏重?

顏:我會繼續演奏,任何時間音樂來找我,我也會作曲。我是理想主義者,多蓋一座音樂廳,美術館,就會少蓋一座監獄。

戴:讓藝術來感化和凈化人的心靈。謝謝你接受我的訪問,還有你們的劇場音樂會,音樂和標題都很美。‘紫色的詩’,和你的風格,形象都很相配。所以我借用作這篇訪問的標題。

時間不知不覺的在我們的談話中飄流走了,窗外夜色已降臨,和顏慈瑩的談話也是美的享受。那濃濃的色彩,輕輕的余音,淡淡的詩意。這感覺一直持續到我走在飄著小雨點的街上,我心中響起了舒伯特的<致音樂>,“美妙的音樂把我心中的熱愛喚起,向我展現出光明的天地。把我帶入幸福的極樂世界,美妙的音樂,我衷心感謝你。”旋律涌出我的唇邊,在路人詫異的眼光中嘎然而止。

(戴莉專訪)

此專訪分四期刊登於倫敦時報

http://www.mpldigital.com/london-global-times/newspaper/16

http://www.mpldigital.com/london-global-times/newspaper/17

http://www.mpldigital.com/london-global-times/newspaper/18

http://www.mpldigital.com/london-global-times/newspaper/19